健康診断や人間ドックの眼科項目で「要再検査」と結果が出た場合は、放置せず早めに眼科を受診しましょう。

目の異常は自覚症状が出にくいため、早期発見・早期治療がとても重要です。

健診で指摘されやすい

主な異常や病気

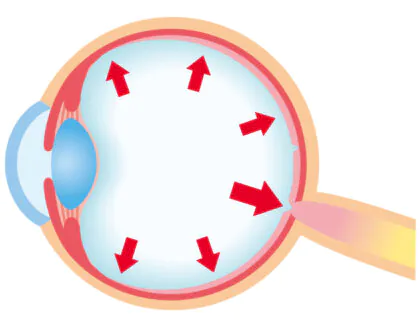

高眼圧症

眼球の形を保つための圧力(眼圧)が、正常範囲である10~21mmHgを超えている状態をいいます。

眼球の形を保つための圧力(眼圧)が、正常範囲である10~21mmHgを超えている状態をいいます。

高眼圧が続くと視神経が圧迫され、緑内障を発症するリスクが高まります。

視神経乳頭陥凹拡大

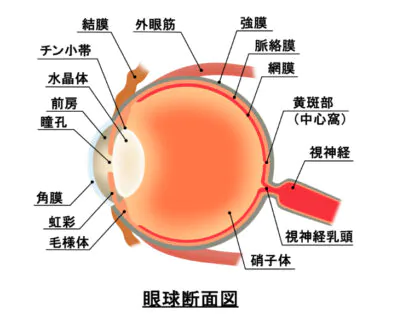

視神経乳頭は、視神経が集まり脳とつながる大切な部分です。

視神経乳頭は、視神経が集まり脳とつながる大切な部分です。

この部分の中央が通常よりも深くへこんで見える状態が「視神経乳頭陥凹拡大」で、健診で最も多く指摘される異常の一つです。

視神経の損傷や緑内障の可能性があるため、精密検査が推奨されます。

網膜神経線維層欠損

視 神経乳頭から網膜へと伸びる神経線維の一部が傷んで欠けた状態を指します。

神経乳頭から網膜へと伸びる神経線維の一部が傷んで欠けた状態を指します。

緑内障の初期段階でみられることが多く、進行すると視野の一部が欠ける「視野欠損」を引き起こします。

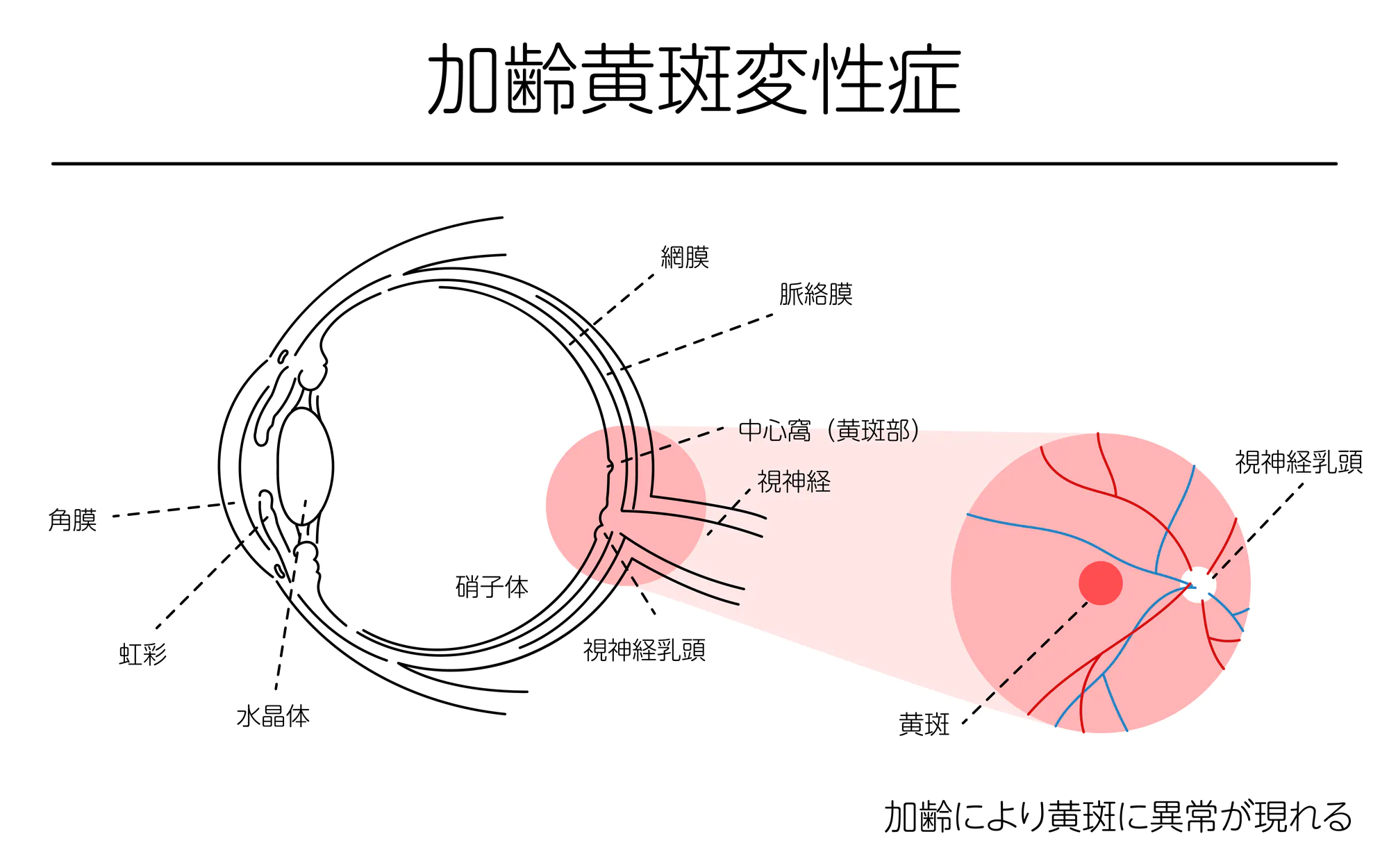

加齢黄斑変性

加齢を主な原因として、物を見る中心「黄斑部」が変性する病気です。

加齢を主な原因として、物を見る中心「黄斑部」が変性する病気です。

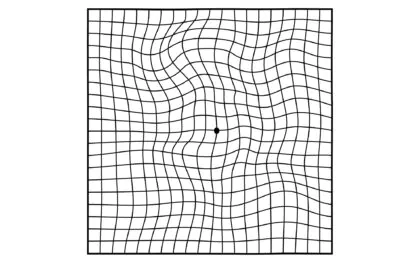

物が歪んで見える、視野の中央が暗く見える、視力が低下するなどの症状がみられます。

特に滲出型加齢黄斑変性は進行が早く、放置すると失明に至ることもあります。

黄斑前膜(黄斑上膜)

加齢による硝子体の収縮がきっかけで、黄斑の網膜表面に膜が張る病気です。

加齢による硝子体の収縮がきっかけで、黄斑の網膜表面に膜が張る病気です。

網膜剥離後やぶどう膜炎などの炎症に続発する場合もあります。

膜が黄斑部にかかると、視力低下や物が歪んで見える「変視症」を引き起こします。

眼底出血

加齢黄斑変性、糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症、高血圧性網膜症などが原因で、網膜の血管が破れて出血を起こした状態です。

加齢黄斑変性、糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症、高血圧性網膜症などが原因で、網膜の血管が破れて出血を起こした状態です。

視力低下、飛蚊症、物が歪んで見えるなどの症状がみられます。出血を繰り返すと新生血管が形成されますが、非常にもろいため再出血しやすくなります。

視力低下

裸眼または矯正後の視力が下がっている状態です。

裸眼または矯正後の視力が下がっている状態です。

視力低下には近視や乱視などの屈折異常のほか、網膜や視神経の病気が隠れている場合もあります。

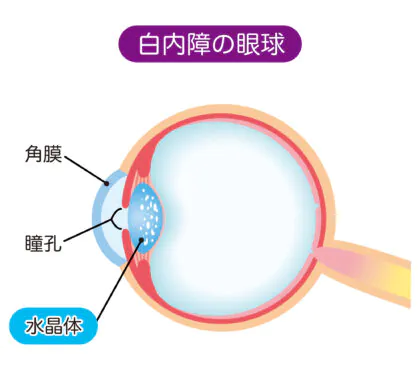

中間透光体混濁

光が網膜に届くまでに通過する角膜・水晶体・硝子体などが濁っている状態を指します。

光が網膜に届くまでに通過する角膜・水晶体・硝子体などが濁っている状態を指します。

代表的な原因は白内障ですが、硝子体出血(しょうしたいしゅっけつ)やぶどう膜炎

などが背景にあることもあります。

動脈硬化・高血圧性眼底

網膜の血管は体の中で唯一、直接観察できる血管です。

高血圧や動脈硬化が進むと血管が細くなったり、色調が変化したり、出血や白斑が見られることがあります。

進行すると網膜静脈閉塞症や網膜動脈閉塞症を発症するおそれがあり、視力低下の原因となります。

生活習慣と目の健康

生活習慣の乱れは、糖尿病網膜症・緑内障・加齢黄斑変性などの発症や進行に深く関係しています。

下記のような場合には、早めに眼科でご相談ください。

- 糖尿病や高血圧の診断を受けている

- 目を酷使する仕事をしている

- 生活習慣を整えて目の健康を守りたい

- 目の乾燥や疲れが気になる

- 目の奥が痛い、重い感じがする

当院で実施している主な眼科検査

視力検査(裸眼・矯正視力)

近視・遠視・乱視などの屈折異常や網膜・視神経の病気を見極める基本検査です。

眼圧測定

眼球内部の圧力を測定し、緑内障のリスクを確認します。

非接触型(空気をあてる方法)や接触型の測定を行います。

眼底検査

眼底カメラで網膜・血管・視神経の状態を撮影します。

糖尿病網膜症や緑内障などの早期発見に役立ちます。

OCT検査(光干渉断層計)

赤外線を使って網膜の断層を詳細に解析する検査で、緑内障や黄斑の病気の診断・経過観察に有用です。

視野検査

見える範囲を測定し、緑内障の早期発見に役立ちます。

わずかな視野欠損も捉えられる高精度な検査です。

屈折検査・調節検査

近視・遠視・乱視の有無や程度を確認します。

必要に応じて調節麻痺薬を用い、より正確に測定します。

このように、健康診断で「要再検査」と指摘された際には、症状がなくても早めの受診が大切です。

目の状態を詳しく確認し、将来の視力を守るための第一歩として、専門医の診察を受けましょう。